Alle Pädagogen sind sich darin einig, man muß vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs praktische Leben den größten direkten Nutzen gewährt. (Felix Klein: "Vorträge über den Mathematischen Unterricht an den höheren Schulen", bearbeitet von Rud. Schimmack, Teil 1, B. G. Teubner, Leipzig 1907, S. 75)

Ende September fanden in Leipzig die ersten "Topic Days" statt, ein neues Veranstaltungskonzept der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. (Offiziell waren es bereits die zweiten, aber die erste Veranstaltung der Reihe war offenbar vor den Mitgliedern geheimgehalten worden. Jedenfalls erhielten wir weder Ankündigungen zugeschickt noch finden sich von der Veranstaltung irgendwelche Spuren im Netz. Immerhin wurde sie in den Mitteilungen der DMV mehrmals erwähnt.)

Thema der "Topic Days" war Felix Klein, Anlaß war sein hundertster Todestag (am 22. Juni) und Ziel war es, den Einfluss Felix Kleins auf verschiedene Aspekte mathematischer Tätigkeit aus heutiger Sicht darzustellen.

Die Veranstaltung wurde öffentlich breit beworben, in vielen Leipziger Straßenbahnen hingen die "In Mathe war ich schon immer gut“-Plakate mit Informationen über das Schülerprogramm und das für die breite Öffentlichkeit bestimmte Abendprogramm des ersten Tages.

Das Schülerprogramm fand am Montagvormittag statt, es bestand aus einem Vortrag "Figuren, Fliesen, Felix - auf den Spuren der Symmetrie“ (Max Hoffmann) und fünf parallel stattfindenden Workshops für Schüler der Klassen 8-10.

In den Vorträgen am Montagnachmittag (im Felix-Klein-Hörsaal des Paulinums) ging es dann darum, wie sich Einflüsse von Felix Klein in heutigen Entwicklungen widerspiegeln. Eingeleitet vom Leipziger Dekan Bernd Kirchheim, der zunächst erzählte, dass auch zu DDR-Zeiten in Weimar Kleins Erlanger Programm einen guten Ruf genoss (und für ihn damals der Ortsname “Erlangen” einen sehr exotischen Klang hatte), ging es in den vier Vorträgen um die historische Entwicklung der Geometrie, Kleins Einfluss auf die Mathematikdidaktik, seine Aktivitäten im Modellbau und die Bedeutung des Erlanger Programms.

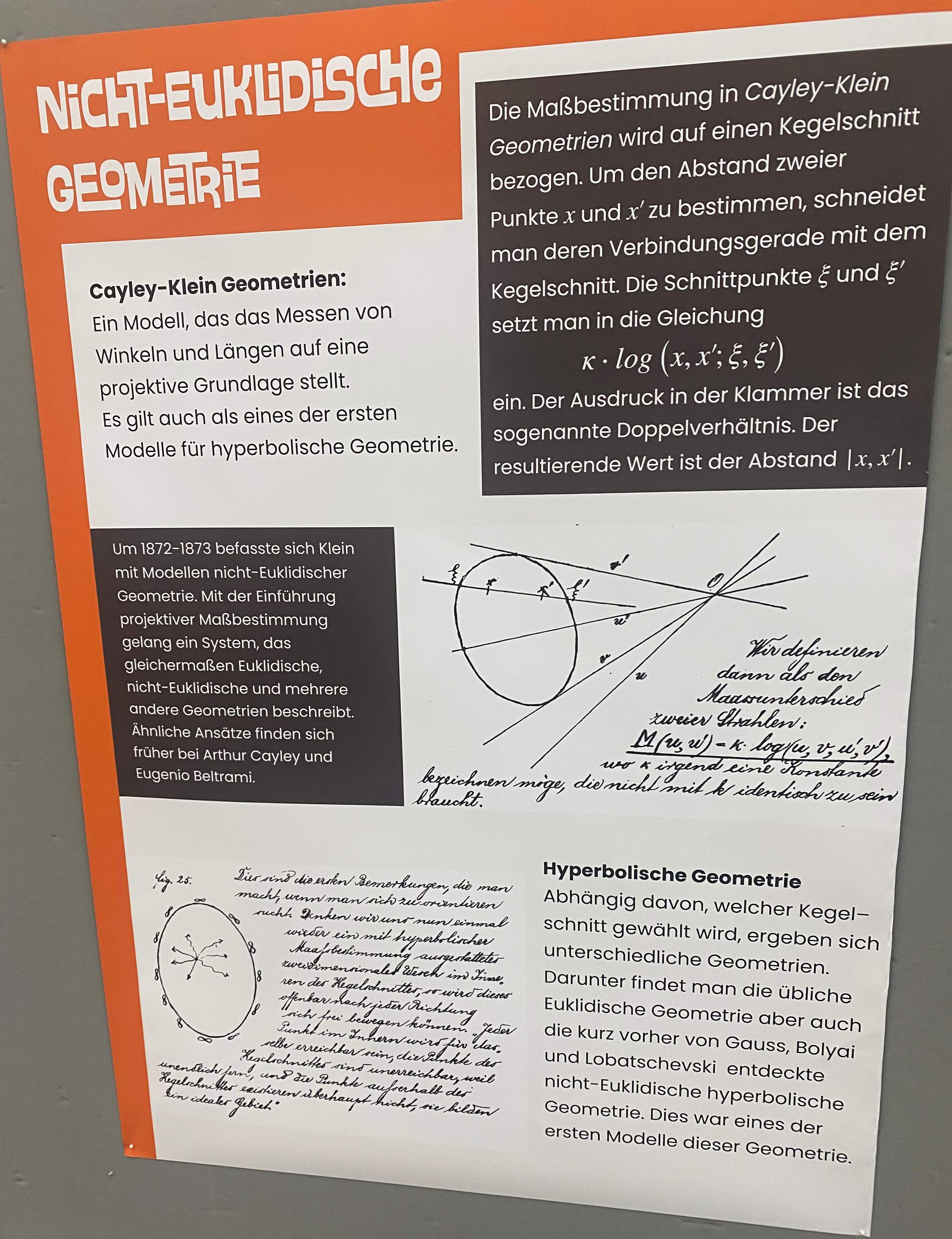

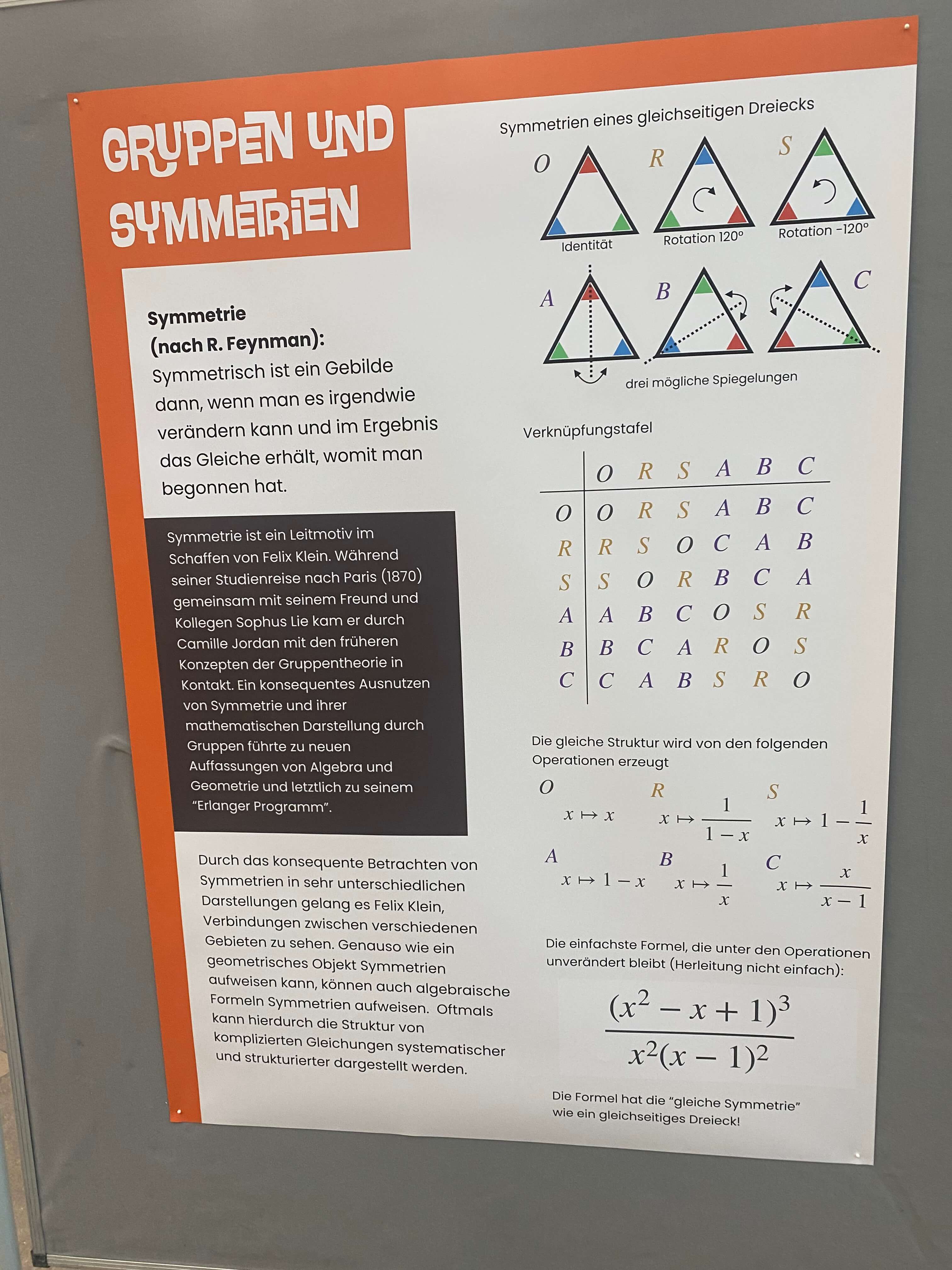

“Felix Klein im Kontext” von Jürgen Jost übernahm dabei die Einordnung Kleins in die Geschichte der Geometrie. Felix Klein machte einerseits mit dem Beltrami-Klein-Modell die nicht-euklidische (hyperbolische) Geometrie zum Teil der projektiven Geometrie, zum anderen führte Klein und Sophus Lie die Konzepte der Gruppentheorie in die Geometrie ein.

Ein anderer Zugang zur hyperbolischen Geometrie, als Spezialfall des allgemeinen Begriffs Riemannscher Mannigfaltigkeiten im Sinne von Riemanns Habilitationsvortrag von 1854, war vom Physiker (und Universalgelehrten) Helmholtz aufgegriffen worden, der 1866 postulierte, dass die metrische Struktur des physikalischen Raumes so sein müsse, dass sich starre Körper frei bewegen können, was ihn dann in einem Zusatz von 1868 zur Annahme konstanter Krümmung führte. Lie regte dieser Ansatz, dessen fehlende mathematische Präzision er kritisierte, zur Entwicklung seiner Theorie der Transformationsgruppen an. Die Zugänge von Riemann (Metrik) und Klein (Gruppen und Invarianten) wurden als gegensätzlich empfunden, jedenfalls hat man aber auch in Riemanns Ansatz die Wirkung der Diffeomorphismengruppe durch Koordinatentransformationen, weshalb man aus dem metrischen Tensor Invarianten gewinnen will, die koordinatenunabhängig sind: Riemanns Definition der Schnittkrümmung. Klein stellte später in seinen Vorlesungen über die Mathematik des 19. Jahrhunderts den Zusammenhang mit der Invariantentheorie heraus.

Die weitere Entwicklung führte dann über die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, deren linke Seite divergenzfrei ist (was Emmy Noether auf Anfrage von Klein und Hilbert als Spezialfall eines allgemeinen Prinzips für unter Lie-Gruppen invariante Variationsintegrale herleitete: die Ableitung der Euler-Lagrange-Gleichung liefert einen divergenzfreien Ausdruck) und das Hilbert-Funktional letztendlich zum Ricci-Fluss als Gradientenfluss des normalisierten Hilbert-Funktionals und den Arbeiten von Hamilton und Perelman hierzu, die insbesondere Einstein-Metriken auf den unzerlegbaren Bausteinen von 3-Mannigfaltigkeiten liefern.

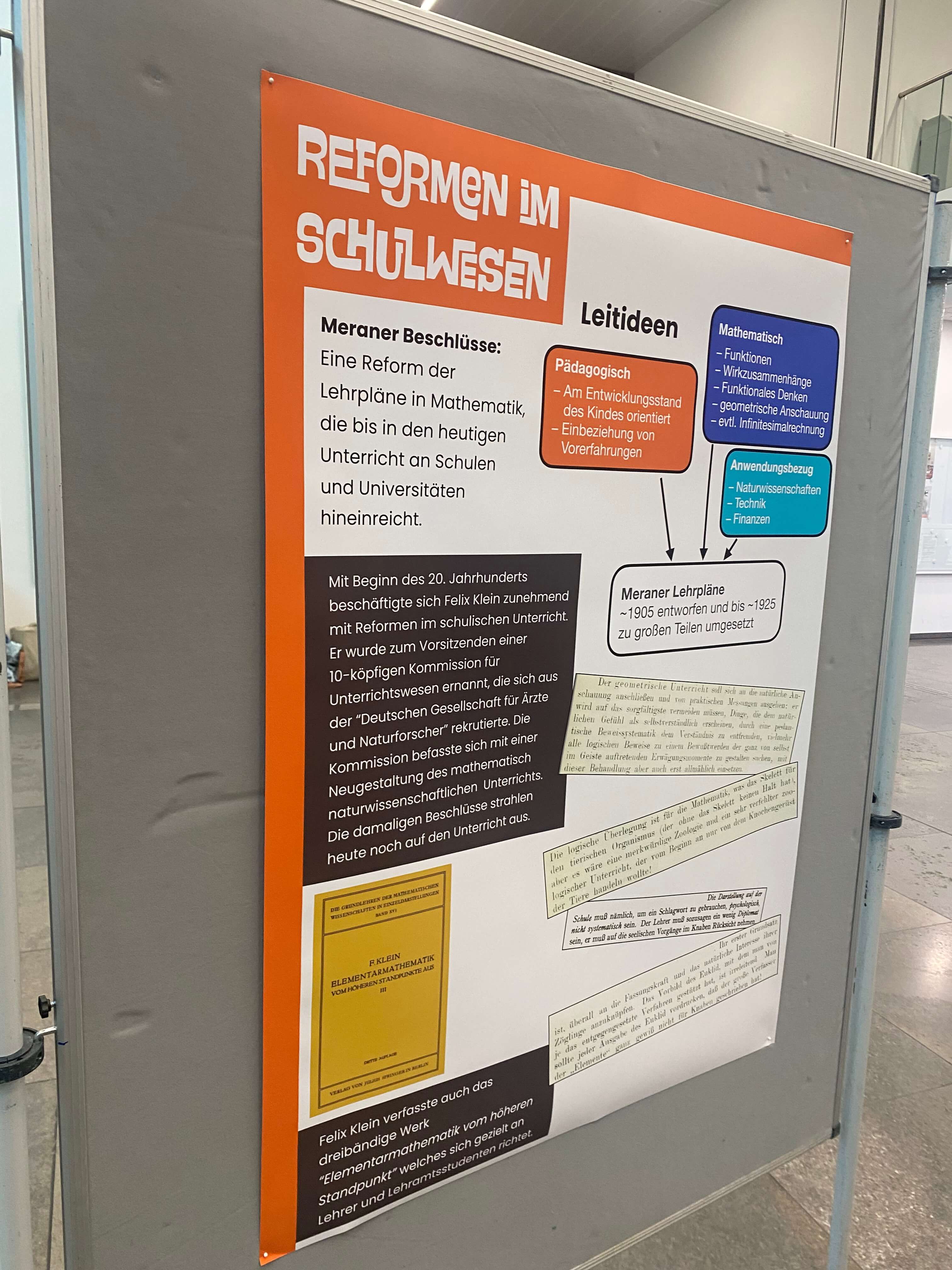

Henrike Allmendinger widmete sich - entlang zahlreicher Originalzitate Felix Kleins - seinem Einfluss auf die Mathematikdidaktik. Die auf Reformvorschläge der Unterrichtskommission der Gesellschaft Deutscher Naturforscher auf Initiative Felix Kleins zurückgehende Meraner Reform von 1905 hatte als Schwerpunkte die Erziehung zum funktionalen Denken, die Einführung von Funktionsbegriff und Analysis (an preußischen Gymnasien seit 1925) und die Stärkung des Anschauungsvermögens.

Wir wollen nur, dass der allgemeine Funktionsbegriff in der einen oder anderen Eulerschen Auffassung den ganzen mathematischen Unterricht der höheren Schulen wie ein Ferment durchdringt.

ist ein dazu passendes Zitat Kleins,

Hindernis der Verbreitung einer solchen naturgemäßen und wahrhaft wissenschaftlichen Unterrichtsmethode ist wohl der Mangel an historischen Kenntnissen.

ein anderes.

Weitere Prinzipien Kleins, die auch Eingang in das Meraner Programm fanden, waren die Verknüpfung der Gebiete, das genetische Prinzip (der Unterricht soll nicht von Axiomen ausgehen, die Schüler sollen den Prozess der Entdeckung selbst durchlaufen), die Verknüpfung mit Interessen in jeweiligen Entwicklungsstufen und das Verwenden anschaulich fassbarer Formen. Das Ziel, Elementarmathematik und Hochschulmathematik in Einklang zu bringen, verfolgten nicht zuletzt Kleins Vorlesungen über Elementarmathematik vom höheren Standpunkt.

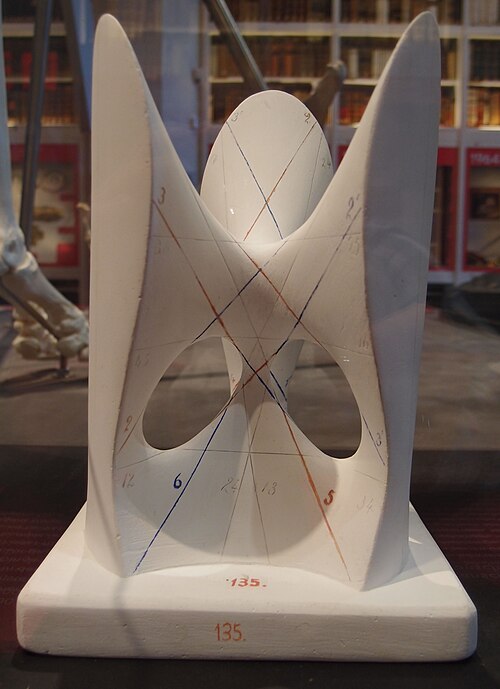

Einen Abriss über die Geschichte des mathematischen Modellbaus zwischen 1868 und 1907 gab der Vortrag von Jürgen Richter-Gebert. Die Postkarte unten zeigt einen der vier Räume der ersten größeren mathematischen Ausstellung in Deutschland, die 1893 in München aus Anlass der Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung eröffnet wurde - zehn Jahre vor Gründung des Deutschen Museums.

Der Vortrag von David Rowe handelte schließlich vom Erlanger Programm. In diesem ging es um euklidische und projektive Geometrie in analytischer Betrachtungsweise. Klein zeigte, wie sich Cayleys (über das Doppelverhältnis definierte) projektive Metrik in anderen Kontexten wie der französischen Kugelgeometrie und Plückers Liniengeometrie einführen läßt. Er entwickelte ein Programm für eine Invariantentheorie der Untergruppen der projektiven Gruppe. Geometrien mit gleicher Automorphismengruppe betrachtete er als identisch, was es ermöglicht die eine über die andere zu studieren. (Ein auf Poincaré zurückgehendes Beispiel wäre das Studium der Lorentz-Transformationen als Isometrien der Minkowski-Metrik.) Die Programmschrift unter dem Titel “Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen”, die Felix Klein 1872 als formale Voraussetzung für seine Antrittsvorlesung an der Universität Erlangen einreichen musste - eine Anforderung, die es speziell in Erlangen gab und die anscheinend auch damals an anderen Universitäten nicht üblich war - war wohl auch damals von kaum jemandem gelesen worden, wurde aber mit der bald darauf einsetzenden Ausbreitung der Gruppentheorie in weiten Teilen der Mathematik – “die Mathematik ist nur eine Geschichte von Gruppen” soll Henri Poincaré in den 1880er Jahren propagiert haben – dann weitgehend verstanden als eine Zurückführung aller interessanten Geometrien auf Gruppentheorie und projektive Geometrie. (Ein Ansatz, der hundert Jahre später von William Thurston weiter ausgebaut wurde.) In Oswald Spenglers “Der Untergang des Abendlands” erscheint das Erlanger Programm als Kulminationspunkt der Entwicklung der Mathematik von der Antike bis in Spenglers Gegenwart. Rowe bezeichnet es im Vorwort seiner kürzlich erschienenen Neuübersetzung als ein Anliegen, mit seinem Buch auch einige der Mythen zum Erlanger Programm zu entzaubern.

Am Rande kam dann in Rowes Vortrag auch noch zur Sprache, dass Klein damals gegen erheblichen Widerstand den "Ausländer" Sophus Lie als seinen Nachfolger in Leipzig durchsetzte. Ein Berliner Mathematiker schrieb damals nach Göttingen: "Wäre Leipzig eine preußische Universität, würde ich mich verpflichtet fühlen, über diese Beleidigung aller im kräftigen Mannesalter stehenden deutschen Mathematiker an zuständiger Stelle ein offenes Wort zu reden."

Das festliche Abendprogramm bestand dann neben Reden von Universitätsrektorin, Staatssekretärin, GAMM und natürlich DMV aus einem allgemeinverständlichen Vortrag von Valentin Blomer “Wozu brauchen wir gekrümmte Räume?”, wo als Verallgemeinerung von euklidischer Geometrie (mit Periodizität unter Verschiebungen und Fourier-Analysis mittels trigonometrischer Funktionen) die Geometrie der “verdichteten” Halbebene und die Analysis der unter manchen ihrer Symmetrien periodischen Modulformen vorgestellt wurde mit Anwendungen sowohl innermathematisch (Anzahl der Partitionen, großer Satz von Fermat, effiziente 8-dimensionale Kugelpackungen) als für Informationsnetzwerke (Konstruktion von Expander-Graphen). Anschließend debattierten Anna Wienhard und Jürgen Richter-Gebert unter Anleitung eines Pocast-Moderators ihre mathematischen Präferenzen, zum Beispiel ob ihnen Tori oder Kleinsche Flachen lieber sind, und schließlich wurden noch Teile eines in Arbeit befindlichen Films von Ekaterina Eremenko vorgestellt, in dem zahlreiche heutige Mathematiker über Leben und Werk Felix Kleins sprechen. (Heiterkeit erzeugten die teils ziemlich verunglückten maschinen-generierten deutschen Untertitel, die bis zur finalen Produktion des Films natürlich noch korrigiert werden werden.)

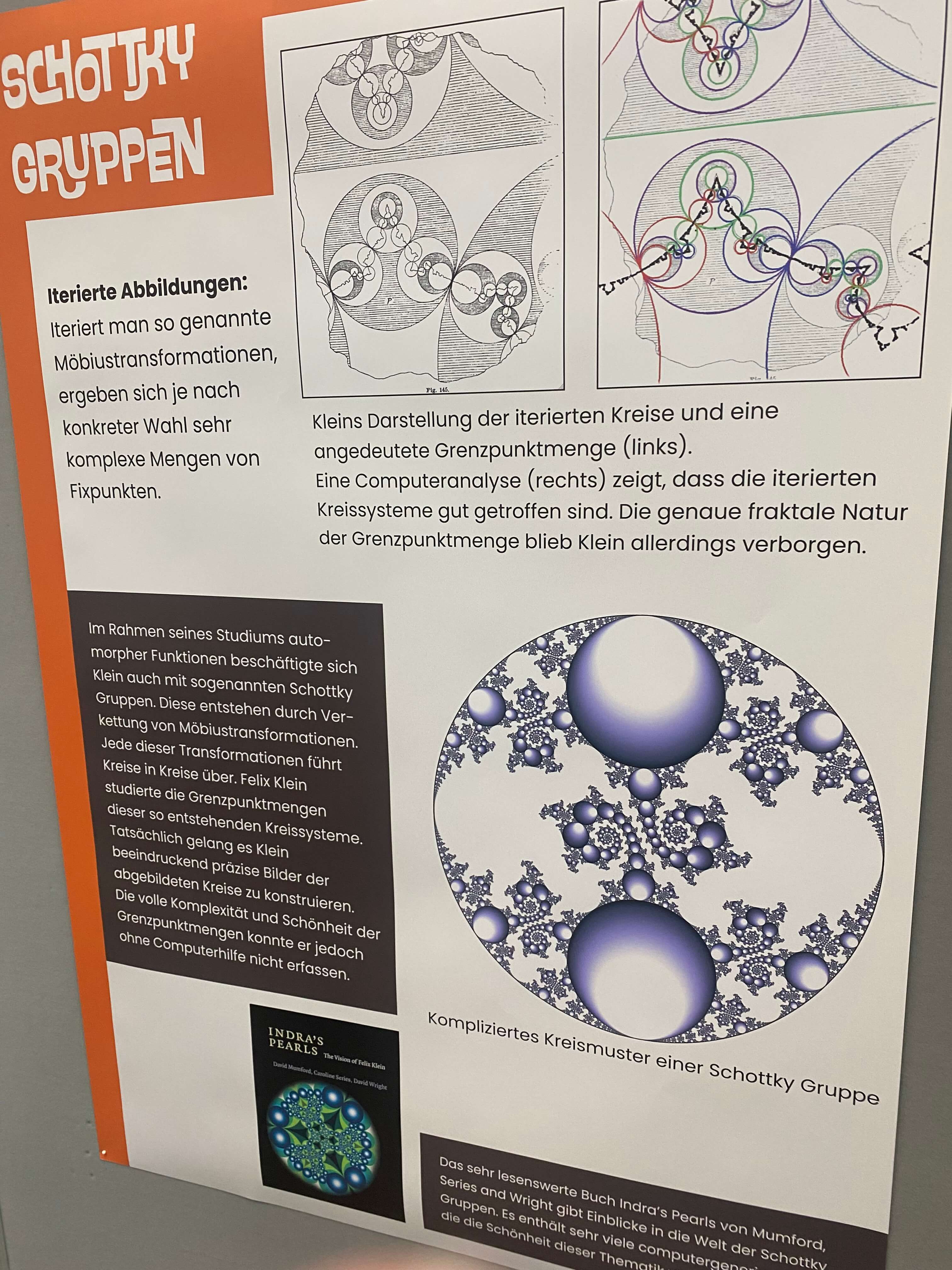

Am zweiten Tag (in den Räumlichkeiten des Max-Planck-Instituts) ging es dann um heutige mathematische Forschung und wie sich die Ideen Felix Kleins dort wiederfinden. Valentin Blomers Vortrag handelte von Gleichverteilung arithmetischer Objekte in lokal homogenen Räumen, im Vortrag von Caroline Series ging es (unter anderem) um Grenzmengen quasi-Fuchsscher Gruppen (ein spezieller Fall der gegen seinen expliziten Willen nach Klein benannten Kleinschen Gruppen, und eine Verallgemeinerung der Fuchsschen Gruppen, deren Urheberschaft Klein eigentlich für sich beansprucht hatte).

Die fraktale Natur dieser Grenzmengen lässt sich durchaus schon in Bild 156 des 1897 veröffentlichten Buches von Fricke und Klein erkennen (im Bild oben links - rechts daneben heutige Computerzeichnungen, denen die hundert Jahre älteren Bilder schon recht nahe kamen), aber erst 1979 bewies Rufus Bowen, dass diese Grenzmengen, sofern sie keine Kreise sind, stets Fraktale (d.h. von Hausdorff-Dimension größer als 1) sein müssen. Im Vortrag ging es dann um eine Reihe von Ergebnissen der letzten Jahrzehnte zu Grenzmengen und Deformationsräumen Kleinscher Gruppen. Im Vortrag Alexander Bobenkos ging es um die Anwendung des Erlanger Programms in der diskreten Differentialgeometrie: Diskretisierungen geometrischer Objekte sollten unter derselben Gruppe invariant sein wie die ursprünglichen Objekte. Zum Beispiel ist die diskrete Willmore-Energie ebenso Möbius-invariant wie das Willmore-Funktional. Im Vortrag von Fanny Kassel wurden Grenzmengen verwendet um zu beweisen, dass verschiedene homogene Räume keine kompakten Quotienten haben. (Nebenbei: die zu DDR-Zeiten noch übliche Bezeichnung "Kleinsche Mannigfaltigkeiten" für die homogenen Räume der Differentialgeometrie scheint schon seit einiger Zeit aus der Mode gekommen zu sein.) Im Vortrag von Bernd Sturmfels schließlich ging es um den Modulraum von 6 Punkten in der projektiven Ebene und wie man auf jeder seiner 432 Komponenten eine positive Geometrie definieren kann. Dabei kommt dann auch Kleins ikosahedrische Fläche (die Kubik mit 27 Geraden) ins Spiel, die seit Kleins 150. Geburtstag auf dem Innenhof der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in Düsseldorf steht.

Bleibt zu wünschen, dass das Konzept der “Topic Days” von der DMV fortgesetzt wird und weitere ebenso interessante Veranstaltungen folgen werden.