Dieser Beitrag ist der siebte einer mehrteiligen Blog-Reihe zu den Themen Lehrkräftebildung und Lehrkräftemangel. Der sechste Beitrag der Reihe ist hier abrufbar.

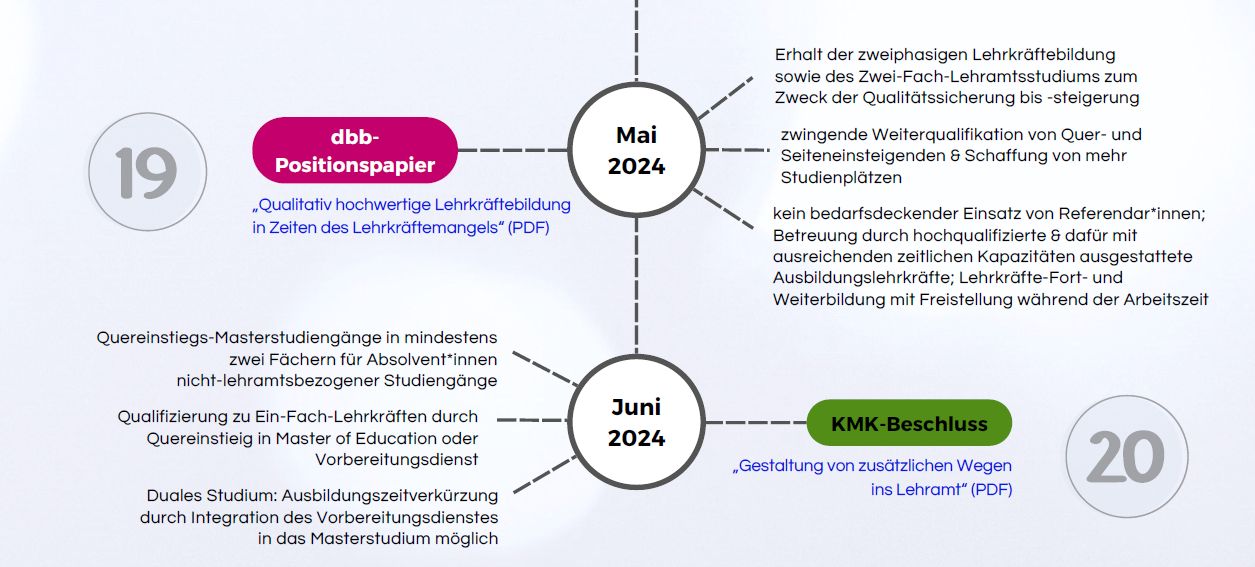

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: Mai 2024 bis Juni 2024. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: Mai 2024 bis Juni 2024. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

|19| Im Mai 2024 veröffentlicht der dbb beamtenbund und tarifunion (dbb) das Positionspapier „Qualitativ hochwertige Lehrkräftebildung in Zeiten des Lehrkräftemangels“. Der gewerkschaftliche Dachverband betont darin die zentrale Bedeutung der Qualifikation und Kompetenzen von Lehrkräften, da diese den Werdegang ihrer Schüler*innen nachhaltig beeinflussen würden. Insofern spricht sich der dbb gegen eine Aufweichung und eine „damit verbundene Qualitätsabsenkung“ der Lehrkräftebildung aus und appelliert für die Qualitätssicherung und perspektivische Qualitätssteigerung in der Lehrer*innenbildung. So seien die Studienkapazitäten zu erhöhen, die Attraktivität des Lehramtsstudiums zu steigern, Coaching-, Mentoring- und Beratungsangebote während des Studiums auszubauen und die zweiphasige Lehrkräftebildung beizubehalten. Während des Vorbereitungsdienstes seien Hospitationsphasen und der Unterricht unter Anleitung zu stärken und zu schützen. Erst nach der angemessenen Partizipation an diesen Phasen könne eigenverantwortlich Unterricht gestaltet werden. Ferner seien die Bezüge während des Vorbereitungsdienstes zu erhöhen, der bedarfsdeckende Einsatz der Referendar*innen abzulehnen und eine professionelle Unterstützung durch hochqualifizierte und dafür mit ausreichenden zeitlichen Kapazitäten ausgestattete Ausbildungslehrkräfte sicherzustellen.

Für die dritte Phase solle ein forschungsbasiertes und bedarfsorientiertes Fortbildungsangebot entwickelt und jeder Lehrperson zugänglich gemacht werden, so der dbb. Lehrkräfte seien für Fort- und Weiterbildungszeiten freizustellen und diese in der geregelten Arbeitszeit zu verankern. Weiterhin verweist der dbb hinsichtlich Quer- und Seiteneinstieg auf die Notwendigkeit einer zeitlichen Begrenzung dieser Maßnahme. Nicht grundständig ausgebildete Lehrkräfte müssten zwingend weiterqualifiziert werden, während Lehrkräfte, die zunächst nur ein Fach unterrichten, nachträglich oder berufsbegleitend die Qualifikation für den Unterricht von zwei Fächern erlangen müssten, fordert der dbb.

|20| Mit ihrem Beschluss „Gestaltung von zusätzlichen Wegen ins Lehramt“ vom 13. Juni 2024 bestätigt die Kultusministerkonferenz (KMK) die Umsetzung ihres im März 2024 beschlossenen Konzepts „Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung“, mit dem entsprechend länderspezifischem Bedarf neue Zielgruppen für den Lehrkraftberuf gewonnen werden sollen. Die drei benannten zusätzlichen Wege eröffnen ergänzend zur grundständigen Lehrkräftebildung Optionen, um eine vergleichbare oder gleichwertige Qualifikation für den Lehrkräfteberuf zu erreichen:

(1) Quereinstiegs-Masterstudiengänge (Q-Master) in zwei Fächern: Gemäß KMK sind Quereinstiegs-Masterstudiengänge (Q-Master) wissenschaftsbasierte, an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen eingerichtete, nichtkonsekutive Studiengänge in i. d. R. mindestens zwei Fächern für alle Lehramtstypen mit dem Abschluss Master of Education. Sie bauen auf einem nicht lehramtsbezogenen Hochschulabschluss auf und beziehen sich auf besondere Bedarfsbereiche. Die Studiengänge weisen grundsätzlich einen Umfang von 120 ECTS-Punkten auf und umfassen mindestens fachdidaktische Inhalte des ersten Faches, fachwissenschaftliche und -didaktische Studieninhalte des zweiten Faches, die Bildungswissenschaften und schulpraktische Anteile. An das Studium schließt sich ein mindestens zwölfmonatiger Vorbereitungsdienst an, wie die KMK ausführt.

(2) Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften: Die Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften umfasst entweder den Quereinstieg in einen Studiengang mit dem Abschluss Master of Education bzw. Erste Staatsprüfung an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen oder den direkten Zugang in einen Vorbereitungsdienst in einem Fach im Sinn eines sog. Doppelfaches oder in einem unterrichtsrelevanten Fach mit ergänzenden Studieninhalten, die der professionsbezogenen Profilierung (z. B. Vertiefung im Fach, Querschnittskompetenzen) dienen, wie die KMK in ihrem Beschluss angibt.

(3) Duales Studium: Ein Studiengang wird als „dual“ bezeichnet, wenn die Lernorte (mindestens Hochschule und ein Kooperationspartner) systematisch sowohl inhaltlich als auch organisatorisch und vertraglich miteinander verzahnt sind, so die KMK. Erste und zweite Phase der Lehrkräftebildung müssten nicht nacheinander stattfinden, sie könnten auch miteinander verbunden und/oder zeitlich verschränkt werden. Die Lehramtsbefähigung wird weiterhin mit einer (Zweiten) Staatsprüfung nach Abschluss beider Phasen erworben, beschließt die KMK. Eine Reduktion der Ausbildungszeiten könne durch die Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes in den Studienumfang des Masterstudiums ermöglicht werden. Dabei sei der Mindeststudienumfang gemäß Rahmenvorgaben zuzüglich des Mindestumfangs des Vorbereitungsdienstes von 12 Monaten einzuhalten.

Die beschriebenen Maßnahmen sollen hinsichtlich Zielerreichung und Wirkung evaluiert werden. Betrachtet werden sollen dabei mindestens drei Absolvent*innenjahrgänge bis zum Eintritt in den Beruf, wobei die zu beobachtende Zeitspanne je nach Maßnahme fünf bis acht Jahre umfassen solle, konkretisiert die KMK.

amh