Dieser Beitrag ist der sechste einer mehrteiligen Blog-Reihe zu den Themen Lehrkräftebildung und Lehrkräftemangel. Der fünfte Beitrag der Reihe ist hier abrufbar.

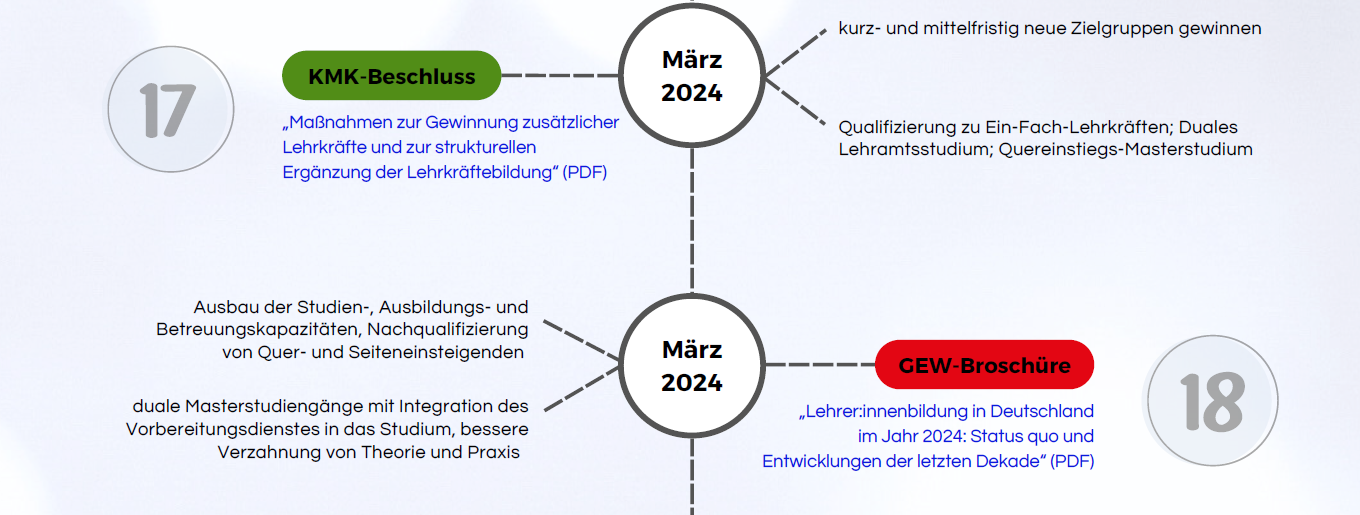

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: März 2024. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: März 2024. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

|17| Im März 2024 kommt es zum Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) „Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräftebildung“. In ihrem Konzept gibt die KMK zu bedenken, dass Steuerungsmaßnahmen der Hochschulen, wie z. B. der Ausbau von Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen, deutlich zeitversetzt wirkten. Daher bedürfe es zeitnaher Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig wirksam werden könnten. Diese sollten inhaltlich und strukturell anschlussfähig zur grundständigen Lehrkräftebildung sein und Anerkennung zwischen den Ländern gewährleisten. An die wissenschaftlichen Empfehlungen des Wissenschaftsrats (07/2023) und die der SWK (12/2023) anknüpfend sollen laut KMK folgende zusätzliche Maßnahmen je nach länderspezifischem Bedarf ermöglicht werden, um neue Zielgruppen für die Lehrkräftebildung zu erschließen:

(1) Qualifizierung zu Ein-Fach-Lehrkräften,

(2) Duales Lehramtsstudium,

(3) Quereinstiegs-Masterstudium.

|18| Die Expertise „Lehrer:innenbildung in Deutschland im Jahr 2024: Status quo und Entwicklungen der letzten Dekade“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die ebenfalls im März 2024 erscheint, reflektiert zunächst die Entwicklungen in der Lehrkräftebildung seit 2013/2014, bevor eine Darstellung des Systems Lehrkräftebildung im Jahr 2024 anschließt, die umfassend die verschiedenen Phasen der Lehrkräftebildung, die unterschiedlichen Lehramtstypen, Studien(zu)gänge und -strukturen, Wege in den Lehrberuf, den Vorbereitungsdienst sowie die Themen des Berufseinstiegs wie auch Fort- und Weiterbildungsangebote in den einzelnen Bundesländern in den Blick nimmt. Anschließend werden die zentralen Entwicklungen und Trends in der Lehrer*innenbildung für den Zeitraum von 2013 bis 2024 systematisch zusammengefasst.

Die GEW kritisiert in ihrer Expertise u. a. die SWK-Stellungnahme (01/2023) und das SWK-Gutachten (12/2023) und fordert einen Ausbau der Studien-, Ausbildungs- und Betreuungskapazitäten, bessere Studien- und Ausbildungsbedingungen, eine verbesserte Verzahnung von Theorie und Praxis, die Qualifizierung der Quer- und Seiteneinsteiger*innen (Anspruch auf Nachqualifizierung und später gleiche Bezahlung) sowie eine Stärkung der Fort- und Weiterbildung. Die GEW macht sich außerdem für duale Masterstudiengänge als zweiten Weg in den Lehrkräfteberuf stark, zudem solle der Vorbereitungsdienst in das Studium integriert werden. Es brauche weiterhin ein Recht jeder Lehrperson auf eine qualitativ hochwertige und staatlich finanzierte Fortbildung. Im Schlusskapitel formuliert die GEW vier grundlegende Handlungsempfehlungen zur Lehrer*innenbildung in herausfordernden Zeiten:

(1) Wissenschaftsbasierung als Kernelement: Die Wissenschaftsbasierung der Lehrpersonenbildung ist von entscheidender Bedeutung, um (zukünftigen) Lehrkräften eine pädagogisch, fachlich und fachdidaktisch angemessene Grundlage für ihre pädagogische Praxis zu bieten, so die GEW.

(2) Berufslanges und phasenübergreifendes Verständnis von Professionalisierung: Lehrpersonen müssen die Möglichkeit haben, sich in verschiedenen Phasen ihrer Berufstätigkeit fort- und weiterzubilden, um den sich ständig wandelnden Anforderungen im Bildungsbereich gerecht zu werden, äußert sich die GEW. Dieser ganzheitliche Ansatz zur Professionalisierung fördere die berufliche Entwicklung und die Qualität des Unterrichts.

(3) Förderung und Begleitung von Professionalisierungsprozessen lernender Erwachsener: Es sei sicherzustellen, dass Bildungswissenschaften, Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie Praxisphasen weitestgehend parallel studiert werden können. Durch gezielte Unterstützung, wie etwa Mentoring, Coaching, kollegiale Beratung oder Angebote der Fort- und Weiterbildung, könnten Lehrpersonen ihre pädagogischen, fachlichen und fachdidaktischen Fähigkeiten erweitern und die Herausforderungen des sich wandelnden Berufsfeldes besser bewältigen.

(4) Ausrichtung der Lehrkräftebildung an den Bildungsbedürfnissen der Schüler*innen: Laut GEW ermöglicht es eine bedarfs- und subjektorientierte Perspektive den Lehrpersonen, die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen wahrzunehmen und auf diese pädagogisch-didaktisch einzugehen. Die Sensibilisierung (angehender) Lehrkräfte für die Vielfalt der sozialisatorischen Bedingungen, Lernvoraussetzungen und Lernstände fördere einen inklusiven Unterricht, der auch zum Abbau von Bildungsungleichheiten im Schulsystem beitragen könne.

Der siebte Beitrag der Reihe ist hier abrufbar.

amh