Benjamín Labatut

Benjamín Labatut

Suhrkamp Verlag; 3. Edition (24. September 2023); 395 Seiten; 26 €

ISBN-10: 351843117X

ISBN-13: 978-3518431177

MANIAC ist der Name eines nach dem zweiten Weltkrieg gebauten Universalrechners (Mathematical and Numerical Integrator and Computer). Er war einer der ersten Computer, der nach den Ideen des John von Neumann für das Institute for Advanced Study in Princeton konstruiert wurde und der u. a. zu Berechnungen für den Bau der ersten Wasserstoffbombe diente. Bis heute basieren die meisten Computer auf dieser nach ihm benannten Von-Neumann-Architektur.

Um diesen in Ungarn geborenen János Lajos von Neumann geht es im größten der drei voneinander unabhängigen Teile dieses Buches. Bevor sich Benjamín Labatut diesem aber zuwendet, widmet er sich dem Leben des Physikers Paul Ehrenfest, der sich mit seinen Arbeiten über Einsteins Relativitätstheorien einen Namen gemacht hat. Zunehmend jedoch plagten Ehrenfest Zweifel an seinen fachlichen Fähigkeiten gegenüber der jungen Generation der Quantenphysiker. Aber auch die Mathematisierung, die die Physik genommen hatte, ging ihm „gegen den Strich“. Im Buch heißt es: „Paul verabscheute Leute wie John von Neumann, dieses ungarische Wunderkind“. Verschiedene persönliche Erfahrungen und – nach der Machtergreifung der Nazis – die Befürchtungen um das Leben seines schwer behinderten Sohnes (Down-Syndrom) brachten ihn dazu, seinen Sohn zu erschießen und anschließend Suizid zu begehen. Die depressive Stimmung, die Ehrenfest schließlich zu seinem tragischen Ende brachte, führt uns Labatut beeindruckend vor. Offensichtlich haben diese Zusammenhänge den Verfasser veranlasst, diese Episode an den Anfang seines Buches zu stellen.

János (Johann, John, Jancsi) von Neumann war schon in der Schule als hochbegabtes Wunderkind bekannt, arbeitete als Wissenschaftler in den 20iger Jahren an der Begründung der Quantenmechanik mit, in den 30iger Jahren beschäftigte er sich nach Arbeiten von Gödel und Turing mit Grundlagenfragen der Mathematik, entwickelte in den 40iger Jahren die neue mathematische Disziplin der Spieltheorie (gemeinsam mit Oskar Morgenstern), beriet das Wissenschaftsteam in Los Alamos, das die Atom- und später die Wasserstoffbombe baute, und lieferte schließlich wichtige Grundlagen für das Fach Informatik.

Benjamín Labatut wählt für die Darstellung dieser Vita eine raffinierte Methode: Er lässt Personen, die von Neumann im Laufe seines Lebens mehr oder weniger gut kennen gelernt haben, wichtige Stationen dieses vielseitigen Genies erzählen. So berichten seine Schwester, sein Bruder und seine spätere erste Frau Mariette Kövesi aus seinen Kinderjahren, ein Mitschüler (der spätere Nobelpreisträger Eugene Wigner: „Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt: Jancsi von Neumann und wir anderen.“) und ein Mathematiklehrer vom Budapester Elite-Gymnasium schreiben von seinen phänomenalen Fähigkeiten („Da war also ein Außerirdischer unter uns, ein wahres Wunderkind“). Zu den wissenschaftlichen Forschungen von Neumanns äußern sich George Polya, Richard Feynman, Oskar Morgenstern und Eugene Wigner durchweg in den höchsten Tönen.

Der Verfasser schreibt „Dieses Buch ist ein fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht.“ Er nennt pauschal einige seiner wichtigen Quellen. Man kann daher nur vermuten, was er vorgefunden hat und was seiner Phantasie entsprungen ist. Nie schreibt Labatut im Stil eines Sachbuches, sein Stil ist nicht nüchtern, sondern wunderbar poetisch, teils auch pathetisch. Die Charakterisierung des John von Neumann wird stets aus der je eigenen persönlichen Beziehung des Schreibers bzw. der Schreiberin zu ihm formuliert und eröffnet so ganz unterschiedliche Seiten seiner Persönlichkeit.

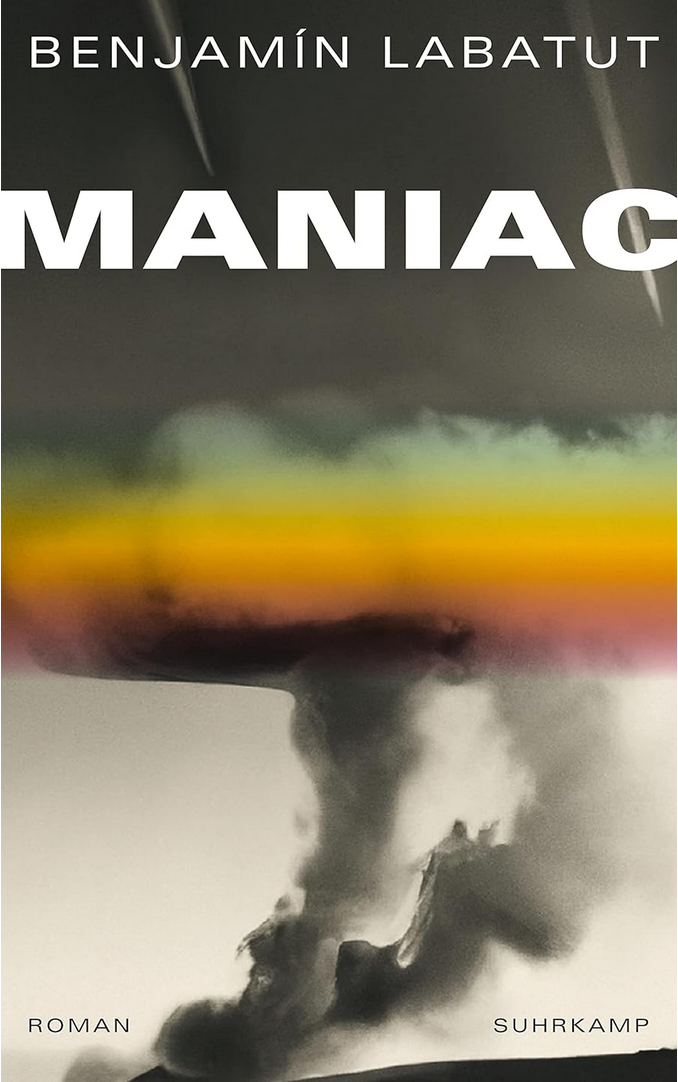

Die Beschreibungen der beiden Tests der ersten Atom- und der ersten Wasserstoffbombe, die von Neumann miterlebt hat, aus der Perspektive von Feynman verfasst, sind äußerst eindrucksvoll (ich vermute, dass das Bild auf dem Buchdeckel eine solche Explosion darstellen soll). Auch die letzten qualvollen Lebenswochen des von Neumann – er war an Knochenkrebs erkrankt – werden uns dramatisch aber einfühlsam mit den Worten seiner Tochter und eines Pflegers vor Augen geführt.

Und dann kommt, diesen Teil abschließend, noch einmal Eugene Wigner zu Wort: „Jancsi hinterließ sein ambitioniertestes Werk unvollendet. Bevor ihm der Verstand abhandenkam, versuchte er, eine allumfassende Theorie der Selbstreplikation zu entwickeln, die Biologie, Technologie und Computertheorie miteinander vereinte […] Aber Jancsi dachte nicht an biologisches Leben. Er träumte von einer neuen Form der Existenz.“

Und so ist einsichtig, dass Labatut im dritten Teil seines Buches eine KI-Software in den Mittelpunkt stellt, nämlich das Programm AlphaGo, das der englische KI-Forscher Demis Hassabis mit seinem Team entwickelt hat. Im Jahre 2016 besiegt es den weltbesten Go-Spieler, den Südkoreaner Lee Sedol. Die Geschichte dieses sensationellen Ereignisses war mir schon durch die Rezension des sehr lesenswerten Buches „Der Creativity-Code“ von Marcus du Sautoy bekannt. Benjamín Labatut liefert hier eine viel ausführlichere faszinierende Beschreibung dieser Geschichte: der Lebenslauf der beiden menschlichen Protagonisten, Hassabis und Sedol, ist so interessant wie einmalig – beide sind auf ihren Fachgebieten ebenfalls wahre Wunderkinder. Großartig ist es, wie Benjamín Labatut den Wettkampf zwischen der KI AlphaGo und dem Menschen Sedol beschreibt. Man kann nachfühlen, wie Lee Sedol im Laufe der fünf Partien zwar immer wieder Hoffnung schöpft, das Programm zu schlagen, aber letzten Endes an dessen Überlegenheit verzweifelt. Die Go-Fachwelt aber urteilt, dass diese KI offensichtlich unvorhersehbare kreative Spielzüge planen konnte.

Und im Anschluss daran entwickelt Hassabis ein weiteres neuronales Netz. Während AlphaGo noch mit vielen Go-Partien, die Menschen gegeneinander gespielt hatten, trainiert worden war, startet die neue Software als eine tabula rasa. Sie kennt nur die Spielregeln von Go und das Ziel zu gewinnen und lernt allein dadurch, dass sie immer wieder gegen sich selbst spielt. Diese KI heißt AlphaZero und hat AlphaGo in hundert Partien hundert Mal geschlagen. „Die Ergebnisse waren furchteinflößend.“ meint der Verfasser. Übrigens war die Arbeit an diesen KI-Programmen nicht nur „Spielerei“. Was Benjamín Labatut noch nicht wusste: im Jahr 2024 erhält Hassabis für eine andere KI, die Vorhersagen komplexer Proteinstrukturen ermöglicht, den Nobelpreis für Chemie.

Im Internet findet man reichlich Kritiken zu Labatuts Buch, sie befinden sich vornehmlich im Feuilleton und sind vielfältig: teils hochgelobt, teils abwertend. Einige Rezensenten werfen dem Autor eine überzogene Sprache vor, so heißt es z. B. auf einer Website

„Labatuts Text wimmelt vor Machtworten, Übertreibungen, Überspitzungen, [..]. Alles ist „das größte“, „göttlich“, eine „echte Offenbarung“, „unüberhörbar“, „unübersehbar“, [...] „wahre Meisterleistungen“, „wahres Genie“, wahres Wunderkind“, „der einzige Mensch“ etc … Für Zwischentöne besitzt Labatut kein Händchen.“ https://kommunikativeslesen.com/2024/01/09/benjamin-labatut-maniac/

Meiner Ansicht nach kann man die Sprache Labatuts auch anders interpretieren, nämlich als Versuch, den außergewöhnlichen Persönlichkeiten seiner Protagonisten gerecht zu werden. Ich habe das Buch gerne gelesen, es ist spannend und ich werde es gerne verschenken.

Rezension: Hartmut Weber (Kassel)