Dieser Beitrag ist der dritte einer mehrteiligen Blog-Reihe zu den Themen Lehrkräftebildung und Lehrkräftemangel. Der zweite Beitrag der Reihe ist hier abrufbar.

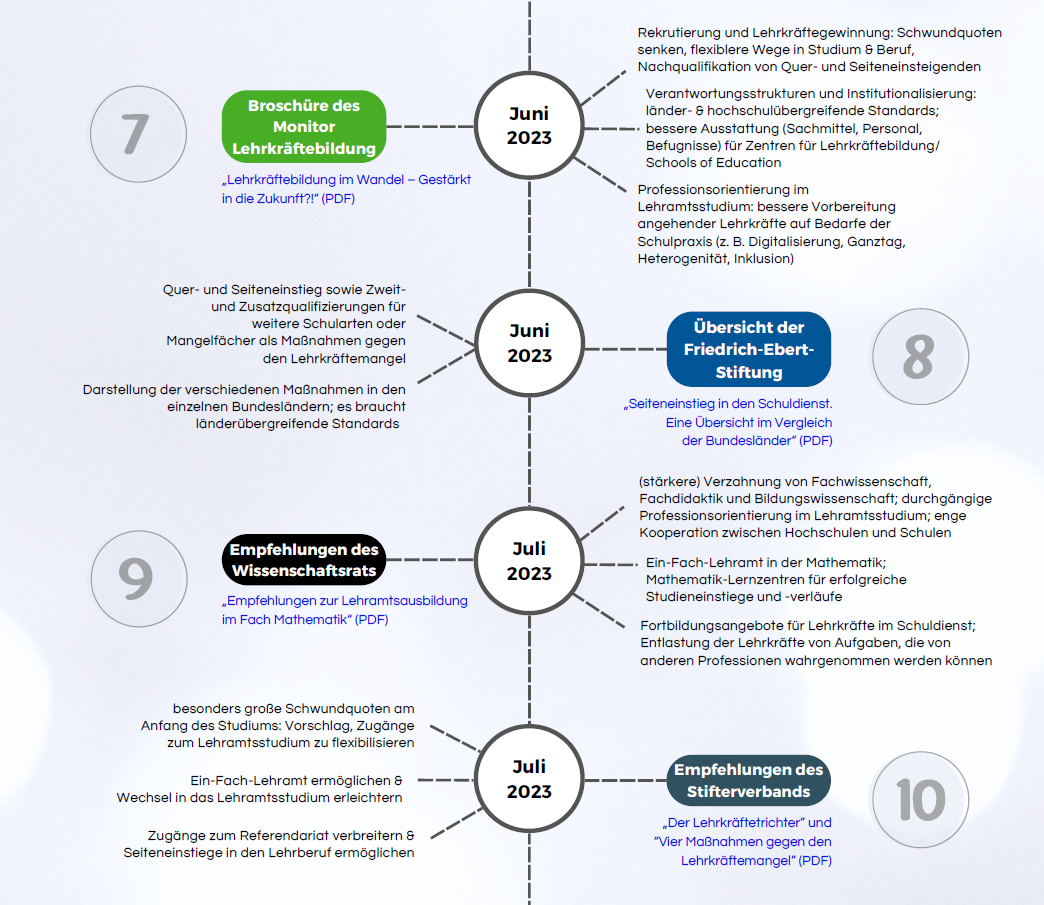

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: Juni 2023 bis Juli 2023. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: Juni 2023 bis Juli 2023. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

|7| Im Juni 2023 erscheint die Broschüre des Monitor Lehrkräftebildung „Lehrkräftebildung im Wandel – Gestärkt in die Zukunft?!“, in der die Herausforderungen und Reformbedarfe der Lehrkräftebildung in Deutschland behandelt werden. Diese bestehen laut Monitor Lehrkräftebildung in den Bereichen Rekrutierung und Lehrkräftegewinnung, Verantwortungsstrukturen und Institutionalisierung sowie Professionsorientierung im Lehramtsstudium. Auf dem Weg in den Lehrberuf gehen viele Studierende und Absolvent*innen verloren, so die Broschüre zur Lehrkräftebildung. Maßnahmen sollten daher darauf abzielen, die Schwundquoten zu verringern, auf das Berufsziel Lehramt bezogene Beratungsangebote vorzuhalten sowie flexiblere Wege ins Lehramtsstudium und in den Lehrberuf zu etablieren und auch langfristig zu normalisieren. Es brauche zudem Studienangebote zur berufsbegleitenden Nachqualifikation von Quer- und Seiteneinsteigenden mit zwingenden Qualitätsstandards. Für eine Institutionalisierung der Lehrkräftebildung sind gemäß Monitor Lehrkräftebildung länder- und hochschulübergreifende Mindeststandards vonnöten. Ferner sei eine adäquate Ausstattung der Zentren für Lehrkräftebildung/Schools of Education mit Dauerstellen, Sachmitteln und Befugnissen zu gewährleisten. Angehende Lehrkräfte müssten besser auf Anforderungen der Schulrealität – wie Digitalisierung, Ganztag, Heterogenität und Inklusion – ausgebildet werden. Auch sollte die Arbeit in multiprofessionellen Teams etabliert und weiter ausgebaut werden.

Der Monitor Lehrkräftebildung bietet seit 2012 als Online-Portal einen deutschlandweiten Überblick über die Strukturen der 1. Phase der Lehrkräftebildung, das Lehramtsstudium. Die Daten werden in regelmäßigen Abständen in den 16 Bundesländern sowie an lehrkräftebildenden Hochschulen erhoben und anhand von neun Schwerpunktthemen abgebildet. Präsentiert werden neben bundesland- und hochschulspezifischen Informationen zum Lehramtsstudium auch Daten zu den einzelnen Lehramtstypen. Mitbegründet von der Deutsche Telekom Stiftung (Kooperationspartnerin des Monitor Lehrkräftebildung von 2012 bis 2021) wird das Portal heute von den Partnern Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch Stiftung, CHE und Stifterverband weitergeführt.

|8| In der ebenfalls im Juni 2023 erschienen Publikation „Seiteneinstieg in den Schuldienst. Eine Übersicht im Vergleich der Bundesländer“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) behandelt Bildungsforscher Klaus Klemm ausführlich die verschiedenen Programme und Maßnahmen der einzelnen Bundesländer zum Quer- und Seiteneinstieg. Er schließt mit dem Hinweis, dass der Seiteneinstieg für die kommenden Jahre ein notwendiges Instrument in der Bekämpfung des Lehrkräftemangels darstellen würde und es daher wünschenswert sei, länderübergreifende Standards zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an Seiteinsteigerprogrammen, zu den Hauptvarianten dieser Programme sowie zu ihrer Dauer, den curricularen Bestandteilen, Abschlüssen und ihrer Besoldung zu vereinbaren.

|9| Im Juli 2023 gibt der Wissenschaftsrats (WR) seine „Empfehlungen zur Lehramtsausbildung im Fach Mathematik“ heraus, nachdem er von der KMK beauftragt wurde, eine Evaluierung der Lehramtsausbildung im Fach Mathematik vorzunehmen. Aus Sicht des WR bedarf das Lehramtsstudium einer durchgängigen Professionsorientierung, die ihrerseits eine stärkere Verzahnung der beteiligten Bezugswissenschaften (Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bildungswissenschaft) erfordere, außerdem eine engere Kooperation zwischen Hochschulen und Schulen. Zur Verbesserung des Studienerfolgs in der fachmathematischen Bildung schlägt der Wissenschaftsrat vor, Mathematik-Lernzentren als Anlaufstellen einzurichten, die nicht nur beim Übergang von der Schule zur Hochschule, sondern während des gesamten Studiums individuelle nachfrageorientierte Unterstützung anbieten. Dieses Angebot soll dann für alle Studierenden zugänglich sein, für die Mathematik Studienbestandteil ist. Weiterhin sollte die derzeitige Aufeinanderfolge von Ausbildungsphasen nach Auffassung des WR perspektivisch überwunden werden. Schließlich sei es von zentraler Bedeutung, dass die inhaltliche Verzahnung der ersten und zweiten Ausbildungsphase gelingt. Hierfür lautet die WR-Empfehlung, die schulpraktische Ausbildung, die bisher im Rahmen des Vorbereitungsdiensts erfolgt, in das Lehramtsstudium zu integrieren (Format des dualen Studiums). Ermöglicht werden sollte gemäß WR zudem die Option einer Ein-Fach-Lehramtsausbildung im Fach Mathematik, die auch den Quereinstieg in das Lehramt erleichtern könnte.

Dritte Phase: Auch die professionelle Kompetenzentwicklung von Lehrkräften im Schuldienst bedürfe einer systematischen Förderung, so der Wissenschaftsrat. Konzeption und Durchführung von Fortbildungen sollten dabei vermehrt unter Mitwirkung der Hochschulen erfolgen, um die Anschlussfähigkeit von Fortbildungen an Wissenschaft und Forschung aufrechtzuerhalten und so die Professionalisierung von Lehrkräften zu unterstützen. Fortbildungen sollten als verbindlicher Bestandteil des beruflichen Alltags von Lehrpersonen in der Arbeitszeit besucht werden. Damit Lehrpersonen sich stärker ihrer Kernaufgabe widmen können, sollten sie von sonstigen Tätigkeiten durch anderes schulisches Personal entlastet werden. Das Unterrichtsstundendeputat der Lehrkräfte sollte angemessen reduziert werden, um mehr Zeit für das Konzipieren von qualitativ hochwertigem Unterricht, für Reflexionsphasen mit Kolleg*innen und das Recherchieren aktueller fachbezogener Entwicklungen zu schaffen.

Der Wissenschaftsrat (WR) ist das älteste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Europa und wurde am 5. September 1957 in der Bundesrepublik Deutschland von Bund und Ländern auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens gegründet. Er berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in allen Fragen der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Wissenschaft, der Forschung und des Hochschulbereichs. Bis heute begleitet der Wissenschaftsrat wichtige wissenschaftspolitische Themen wie Bildungsexpansion und Ausweitung des Hochschulsystems, Fragen von Effektivität und Effizienz in Wissenschaft und Forschung, die deutsche Wiedervereinigung und ihre Folgen, Tendenzen der Differenzierung und Internationalisierung des Wissenschaftssystems.

|10| Im Juli 2023 veröffentlicht der Stifterverband den „Lehrkräftetrichter“ und “Vier Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel". Der Lehrkräftetrichter macht in einem Querschnitt Schwundtendenzen sichtbar. Daraus ergibt sich, dass die großen Schwundquoten am Anfang des Studiums, aber auch in den späteren Phasen der Lehramtsausbildung – insbesondere im MINT-Bereich – dringend reduziert werden müssen, um dem Lehrkräftemangel begegnen zu können. Als geeignete Maßnahme sieht der Stifterverband vor, die Zugänge zum Lehramt zu flexibilisieren. Ebenfalls wird vorgeschlagen, die Möglichkeit des Ein-Fach-Lehramtstudiums in Erwägung zu ziehen und spätere Wechsel in das Lehramtsstudium zu erleichtern. Darüber hinaus sollten nach Ansicht des Stifterverbands auch die Zugänge zum Referendariat verbreitert und Seiteneinstiege in den Lehrberuf verlässlich ermöglicht werden.

Der vierte Beitrag der Reihe ist hier abrufbar.

amh