Dieser Beitrag ist der erste einer mehrteiligen Blog-Reihe zu den Themen Lehrkräftebildung und Lehrkräftemangel.

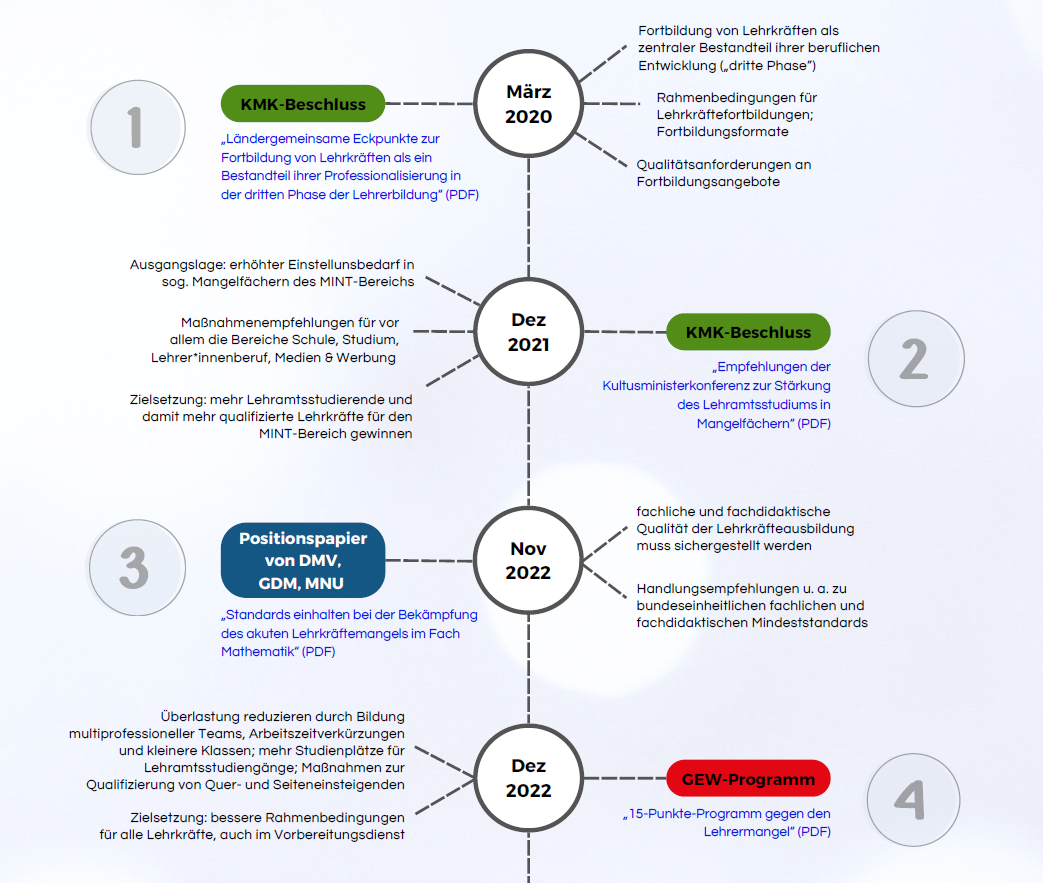

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: März 2020 bis Dezember 2022. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

Ausschnitt aus der chronologischen Darstellung (Zeitstrahl). Hier: März 2020 bis Dezember 2022. Klickbare Links im vollständigen Zeitstrahl (PDF) am Ende dieser Website.

Der Lehrkräftemangel in Deutschland ist seit mehreren Jahrzehnten ein wiederkehrendes Thema in der Bildungspolitik und öffentlichen Debatte. Der Mangel erlangte in den 2010er Jahren, insbesondere ab 2015, durch die zunehmenden Auswirkungen des demografischen Wandels, verstärkte Zuwanderung und steigende Ruhestandszahlen neue Dringlichkeit.

Dass sich der Lehrkräftemangel in vielen Fächern, insbesondere den MINT-Fächern, seit 2020 zu einer der größten und drängendsten bildungspolitischen Herausforderungen Deutschlands entwickelt hat, zeigt die geradezu rasant steigende Frequenz, mit der Beiträge und Beschlüsse zur Problematik fehlender Lehrpersonen seither veröffentlicht werden. So äußern sich immer mehr Bildungsexpert*innen, Fachverbände und politische Entscheidungsträger*innen zu den Herausforderungen, die mit dem Mangel an Lehrpersonal einhergehen. Die wachsende Zahl der beteiligten Akteur*innen, die inzwischen aktiv in die Diskussion involviert sind, verdeutlicht ein weiteres Mal die Unaufschiebbarkeit und Komplexität der Problematik. Insofern steht außer Frage, dass ein umfassendes Maßnahmenpaket notwendig sein wird, um dem steigenden Bedarf an qualifizierten Lehrkräften zu begegnen.

Besonders stark spürbar ist der Lehrkräftemangel in den MINT-Fächern, unter denen das Schulfach Mathematik eine herausgehobene Position einnimmt: Mathematik ist das einzige Fach aus dem MINT-Bereich, das in allen Schulformen und Schulstufen ein Kernfach darstellt. Daher ist der Bedarf an qualifizierten Lehrkräften hier besonders hoch. Dem stetig wachsenden Bedarf steht eine unzureichende Anzahl an Lehramtsabsolvent*innen gegenüber. Effektive und zielgenaue Maßnahmen sind daher unerlässlich, um den Bedarf an Lehrpersonal in diesen sog. Mangelfächern zu decken.

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen zahlreicher Programme, Positionspapiere und politischer Initiativen Reformvorschläge und Handlungsempfehlungen erarbeitet, um die Qualität der Bildung in Deutschland langfristig zu sichern. Nachfolgend werden die zentralen Meilensteine seit 2020 beleuchtet, die durch die Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels und zur Verbesserung der Lehrkräftebildung geprägt sind. Fokussiert wird für diese Übersicht auf die Maßnahmen und praktischen Handlungsempfehlungen, die sich den veröffentlichten Papieren der Expert*innen(-gremien) entnehmen lassen. Dabei werden Lehrkräfteaus- und weiterbildung gleichermaßen betrachtet.

|1| Im März 2020 veröffentlicht die Kultusministerkonferenz (KMK) den Beschluss „Ländergemeinsame Eckpunkte zur Fortbildung von Lehrkräften als ein Bestandteil ihrer Professionalisierung in der dritten Phase der Lehrerbildung“. Darin wird die Fortbildung von Lehrkräften als zentraler Bestandteil ihrer beruflichen Entwicklung betrachtet („dritte Phase der Lehrerbildung“). Aufgrund der sich ständig ändernden Anforderungen an das Lehren und Lernen (z. B. Heterogenität, Digitalisierung) sei dieser Phase eine verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Fortbildungen dienten dem Erhalt, der Aktualisierung und der Weiterentwicklung der vorhandenen beruflichen Kompetenzen im Sinne des lebenslangen Lernens. Der KMK-Beschluss konkretisiert, dass die Länder die rechtlichen, materiellen, personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen für den Zugang zu Fortbildungsangeboten schaffen sollen sowie die möglichen Fortbildungsformate und notwendigen Qualitätsanforderungen an die Fortbildungsangebote.

Gegründet 1948, ist die Kultusministerkonferenz (KMK) die älteste Fachministerkonferenz Deutschlands und ein bedeutendes Instrument der Bildungskoordination und -entwicklung. Als Zusammenschluss der für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständigen Minister*innen formuliert die KMK die gemeinsamen Interessen und Ziele aller 16 Länder. Vergleichbarkeit und Mobilität in der Bildungslandschaft zu gewährleisten, Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und Konsens in länderübergreifenden Themenbereichen zu schaffen, ist Kern ihres Auftrags. Weiterhin besteht eine wesentliche Aufgabe der KMK darin, auf die Sicherung von Qualitätsstandards in Schule, Berufsbildung und Hochschule hinzuwirken. Seit dem 1. Juli 2024 bestehen innerhalb der Kultusministerkonferenz eigenständige Ministerkonferenzen für Bildung (Bildungs-MK), Wissenschaft (Wissenschafts-MK) und Kultur (Kultur-MK). Diese Konferenzen bearbeiten die bereichsspezifischen Themen eigenständig und vertreten sie nach außen.

|2| Im Dezember 2021 stellen die „Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Stärkung des Lehramtsstudiums in Mangelfächern“ einen erhöhten Einstellungsbedarf in den sog. Mangelfächern des MINT-Bereichs fest. Die Anzahl an Lehramtsstudierenden in diesen Fächern solle erhöht und das Bild der Mangelfächer verbessert werden, um mehr Lehrkräfte für den MINT-Bereich zu gewinnen. Der KMK-Beschluss enthält Maßnahmenempfehlungen für die Bereiche Schule, Medien und Werbung, Studium und Lehrer*innenberuf. Etwa sollen die Belegungspflicht der MINT-Fächer sowie Möglichkeiten der Vertiefung und Ergänzung in der gymnasialen Oberstufe gesichert und möglichst ausgeweitet werden (z. B. Angebot von MINT-Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau, Wahlkurse), Oberstufen-Schüler*innen die Teilnahme an lehramtsbezogenen Vorlesungen ermöglicht und niederschwellige Kontaktmöglichkeiten zwischen Schüler*innen mit Wissenschaftler*innen lehramtsbezogener Studiengänge geschaffen werden. Werbemaßnahmen für den Lehrberuf in den Mangelfächern sollen intensiviert und das Ansehen von Lehrkräften in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt werden (z. B. „MINT-Lehrkraft des Jahres“).

Für die Studienphase sollen Stipendienprogramme für Lehramtsstudierende in den Mangelfächern geschaffen bzw. ausgebaut, Mentoring-, Beratungs- und Begleitprogramme in der Studieneingangsphase sowie an der Schnittstelle zwischen Bachelor- und Masterstudium ausgebaut und die Lehrkräfteausbildung in der ersten Phase professionsorientierter gestaltet werden. Für Lehrkräfte empfiehlt die KMK einen Ausbau der Angebote der Fort- und Weiterbildung und eine diesbezügliche Kooperation mit Hochschulen sowie Wirtschafts- und Wissenschaftsverbänden. Empfohlen wird darüber hinaus eine Teilnahme von Lehrkräften an Berufs- und Fachmessen, an Tagen der offenen Tür u. ä., um über Einstellungschancen und Entwicklungsperspektiven zu informieren und für den Lehrkraftberuf – insbesondere in Mangelfächern – zu werben.

|3| Im November 2022 äußern sich die Fachgesellschaften Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV), Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) und Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU) gemeinsam in ihrem Positionspapier „Standards einhalten bei der Bekämpfung des akuten Lehrkräftemangels im Fach Mathematik“ zur Lehrpersonalsituation im Mangelfach Mathematik. Es wird ein erheblicher kurz- wie auch langfristiger Lehrkräftemangel über alle Schulformen hinweg konstatiert. Das Papier würdigt die Bemühungen der Länder zusätzliche Mathematiklehrkräfte zu gewinnen, etwa durch Seiteneinstiegsprogramme. Allerdings fehlten bei vielen Maßnahmen insbesondere fachinhaltliche und fachdidaktische Bildungsanteile, was eine fachlich fundierte Professionalisierung zukünftiger Mathematiklehrkräfte verhindere. Vorgeschlagen wird daher die Formulierung und Einhaltung bundeseinheitlicher fachinhaltlicher und fachdidaktischer Mindeststandards für die verschiedenen Maßnahmen zur Behebung des Lehrkräftemangels. Fort- und Weiterbildungen der dritten Phase müssten zudem laut Positionspapier der drei Verbände wissenschaftlich fundiert durchgeführt und begleitet werden.

|4| Im Dezember 2022 veröffentlicht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihr „15-Punkte-Programm gegen den Lehrermangel“, in dem sie den Mangel an Lehrkräften als eine gesellschaftliche Krise von erheblichem Ausmaß einstuft. Zu den 15 Empfehlungen, die die GEW abgibt, um gegen den Lehrkräftemangel vorzugehen, zählen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen, bspw. durch eine Senkung der Arbeitszeit oder kleinere Klassengrößen, sowie das Bilden multiprofessioneller Teams, bestehend aus verschiedenen pädagogischen Fachkräften. Außerdem brauche es mehr Verwaltungs- und IT-Personal sowie faire Gehälter für alle Lehrkräfte, vor allem auch solche im Vorbereitungsdienst. Die GEW schlägt weiterhin vor, zusätzliche Lehramtsstudienplätze sowie Plätze im Referendariat zu schaffen und Quer- und Seiteneinsteigende berufsbegleitend nachzuqualifizieren. Lehrkräfte, die Nachwuchslehrkräfte betreuen, sollten eine Pflichtstundenentlastung erhalten.

amh

Der zweite Beitrag dieser Blog-Reihe ist hier abrufbar.